„Schriftliches Kulturgut ist ein unverzichtbarer Teil unseres kulturellen Gedächtnisses und damit sinn- und identitätsstiftend für die Gesellschaft. Wir müssen unsere Schätze bewahren. Die Digitalisierung der Bestände ist ein wichtiger Teil des Bestandserhalts. Klar ist aber auch, dass das Original durch nichts zu ersetzen ist“, so Kulturminister Konrad Wolf über die Bedeutung schriftlicher Quellen. Wolf weiter: „Die Landesregierung setzt sich daher sowohl auf Bundes- als auch Landesebene für den Erhalt dieser wertvollen Quellen ein. Sie bilden einen wichtigen Baustein für unser kulturelles Gedächtnis. Die Landesstelle spielt hierbei als zentrale Stelle der Erhaltungsmaßnahmen eine wichtige Rolle und fungiert als zentrale Ansprechpartnerin. Im aktuellen Haushalt haben wir für die weitere Arbeit daher auch 200.000 Euro vorgesehen.“

Ziel der LBE ist es, betroffene Archive, Museen und Bibliotheken finanziell zu fördern, zu beraten und Empfehlungen zur Bestandserhaltung zu geben. Gleichzeitig sensibilisiert die LBE die Öffentlichkeit für das Thema der Gefährdung historischer Bestände. In den Jahren 2017-2019 waren Landesmittel für zentrale Projekte, wie etwa die Reinigung der Bestände und die Bereitstellung von Verpackungsmaterialien für viele Einrichtungen eingesetzt worden. Mit dem Beginn des Pilotprogramms und der Gründung der Landesstelle wurden die Maßnahmen gebündelt. Bei ihrer Arbeit wird die Landesstelle seit 2019 von einem Landesbeirat unterstützt. Die Position der 1. Vorsitzenden hat Dr. Elsbeth Andre, Direktorin der Landesarchivverwaltung übernommen. Die zentrale Aufgabe der Landestelle Bestandserhaltung besteht in der Umsetzung der Landeskonzeption Bestandserhaltung und der fachlichen Begleitung der Fördermaßnahmen.

Die Gefahren für das schriftliche Kulturgut sind zahlreich: Sie reichen von unsachgemäßer Lagerung der Bestände über Tintenfraß, säurebedingten Papierzerfall bis zur Zerstörung durch Schimmel, Bakterien, Nager oder sonstige Schädlinge.

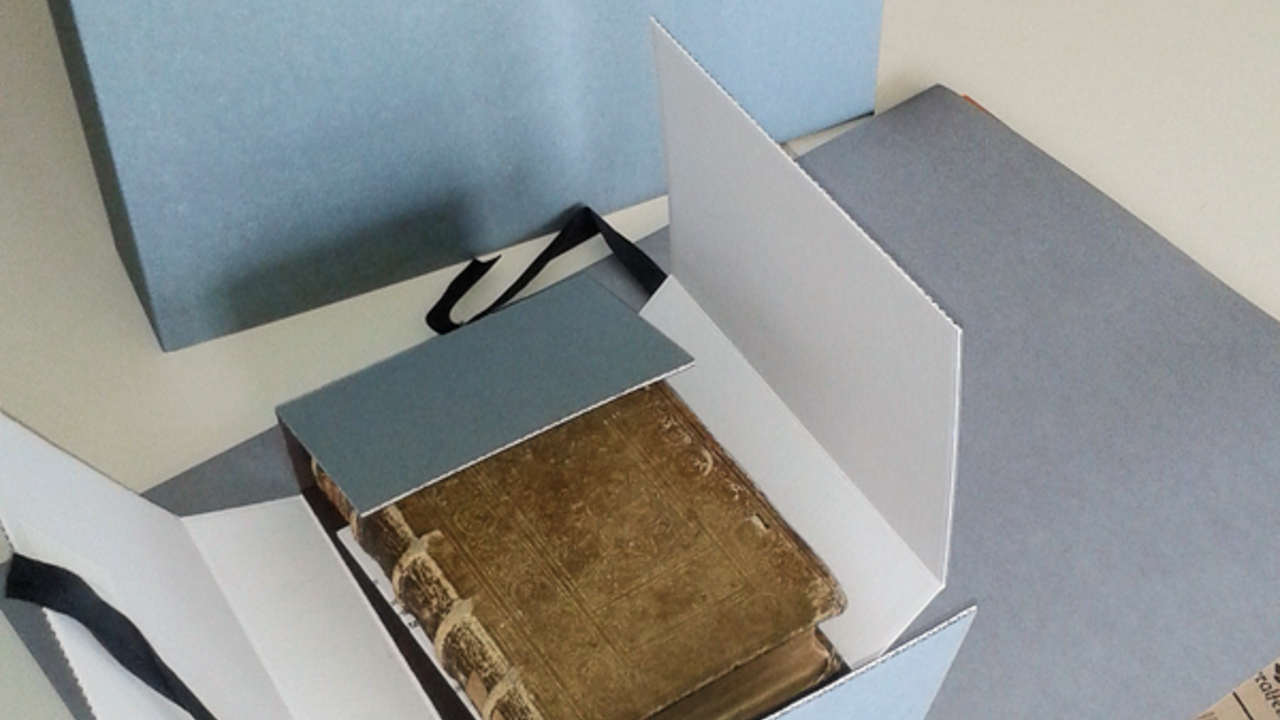

Beispielhaft für die Unterstützung der Arbeit können unter vielen anderen das Stadtarchiv Cochem, die Bibliothek der Zisterzienserabtei Marienstatt bei Streithausen im Westerwald und das historische Museum der Pfalz in Speyer genannt werden. So konnten in Cochem Verwaltungsakten beginnend mit dem 18. Jahrhundert und Zeitungsbestände ab 1845 sicher in neue Archivboxen verpackt und gelagert werden. Im Kloster Marienstatt konnten ein Rechnungsbuch aus dem Jahr 1689, in dem die Besitzungen des Klosters nach Orten aufgeführt sind, ein Brevier von 1684 von hohem historischen Wert mit Eintragungen des Abts Benedikt Bach (1688-1720) und ein prächtiges Kartenwerk des Geographen Abraham Ortelius von 1602 restauriert werden. Bei allen Objekten ließ der schlechte Erhaltungszustand vor der Restaurierung eine Nutzung nicht zu. Im Historischen Museum der Pfalz wurden die Landesmittel eingesetzt, um ausgewählte speyerische Hofkalender aus dem 18. Jahrhundert sowie Bauernkalender aus dem 18. und 19. Jahrhundert zu restaurieren.